红网时刻新闻记者 杨怡晴 长沙报道

20年前的8月28日,《中华人民共和国公证法》正式颁布,这部年轻的法律,指向一个既现代又古老的职业——公证。

在湖南,最早的公证机构或许可以追溯至1959年4月设立的原长沙市公证处,而湖南公证事业的全面起步,始于上世纪80年代。

▲1981年,公证员陈爱华深入街道办证。

40多年间,公证早已成为湖南基层社会治理中不可或缺的专业力量。

从婚前(夫妻)财产约定、各类合同协议、知识产权保护……公证早已深度融入社会生活,但对大多数人来说,这还是一个陌生的领域。

本期,记者就来聊一聊“公证”到底是个啥。

一项舶来品的“中国基因”

公证历史,是与证据历史相伴而行的。

通常认为,巴比伦、古埃及和古希伯来时期的誊写员是公证人的鼻祖。

誊写员的主要职责是赋予协议安全、可靠的形式,以防止由于口头协议出现记忆模糊或故意歪曲篡改而发生纠纷。

在中国,公证制度被视为一种舶来品。

如果从1946年哈尔滨市成立我国第一家公证处来看,这项制度在我国还只有79年的历史。

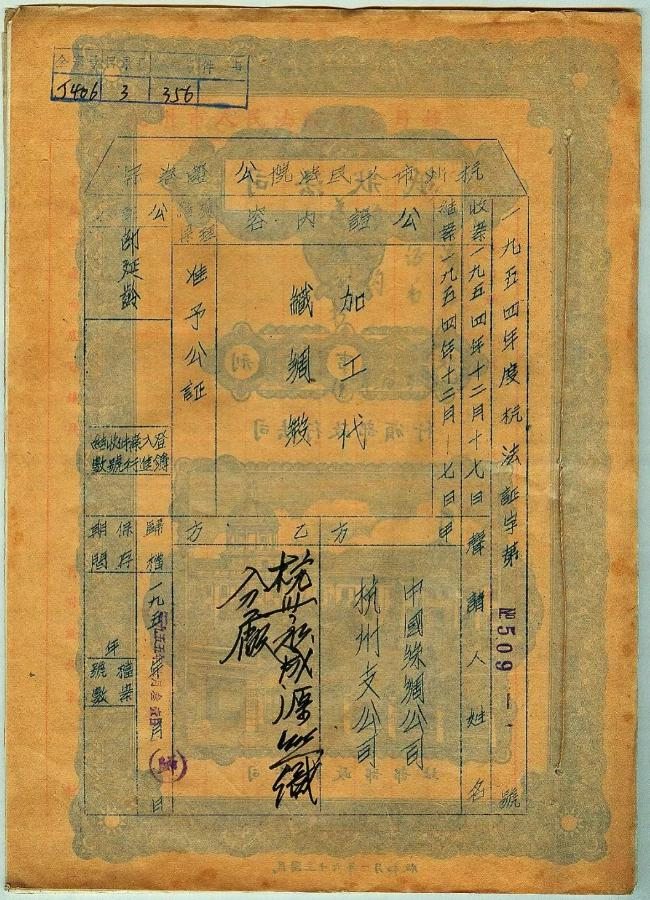

▲1954年的公证书。(图源:杭州市国立公证处)

但当我们顺着历史的时间轴回望便会发现,公证所包含的内核在我国并非新鲜事。

西周时期,随着井田制松动与手工业发展,商品交易增加,催生了早期的契约见证形式,即“中人”在场见证模式。

“中人”,或者说“见证人”,就是与交易双方无利害关系的第三人。

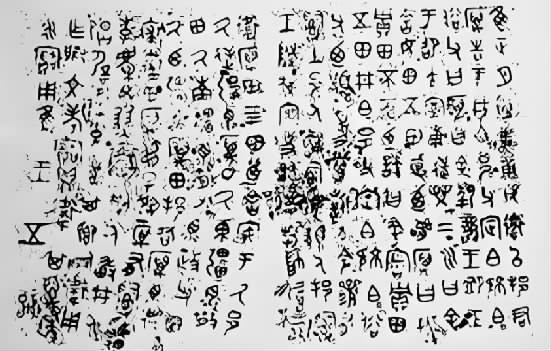

据西周铜器铭文及《周礼》记载,当时,大宗商品交易必须有“中人”参与,契约文书也需要记录“中人”姓名以示公允。

“中人”的证明不具有法律约束力,但在民间契约关系中所起的作用却代表了一种权威和公正。

这无疑与公证制度最朴素的价值相通,即“第三人见证、预防纠纷”。

▲现藏于陕西历史博物馆的西周五祀卫鼎,内壁铸的铭文,讲述了西周中期一起土地纠纷案的化解过程。(图源:人民法院报)

从这个角度来看,公证制度固然源自海外,但其核心概念,浓缩了我们老祖宗的智慧。

正如前文所述,现代公证制度在我国的发展历程并不长,扎根行业28年的湖南省公证协会会长刘策良,向记者梳理了我国公证制度发展的三个重要阶段。

上世纪80年代,伴随司法制度重建,公证重新走入社会发展大潮。1982年颁布的《公证暂行条例》,让公证迈向规范化。“不过,这个时期公证业务比较单一。”

▲1982年,长沙公证处初期公证员合影。

2000年,司法部印发《关于深化公证工作改革的方案》,推进公证机构向事业单位转制,公证体制进入去行政化阶段。

时间来到2017年,司法部牵头印发《关于推进公证体制改革机制创新工作的意见》,逐步完成公证机构去行政化的历程,并在国内再次推广合作制改革试点。

“从这时起,公证业务范围和服务领域显著拓展,在经济社会发展中日益发挥重要作用。”刘策良说。

一种“治未病”的司法手段

从字面上理解,“公”意为公家、国家,“证”意为证明、作证,那么,“公证”就是代表国家作证。

这也是大多数人对于公证的“第一印象”。

刘策良用“两个定位”向记者解释了什么是“公证”——“公证属于一个法律职业,更是一项重要的预防性司法制度。”

他说,公证人员常将自己类比为“神医扁鹊的大哥”。

古籍曾记载——战国时期,魏文王问扁鹊:“子昆弟三人,其孰最善为医?”扁鹊答:“长兄最善,中兄次之,扁鹊最为下。”

“扁鹊认为,他大哥的医术更高明,因为其擅长‘治未病’。公证在法律体系中发挥着‘预防纠纷、减少诉讼’的作用,也就相当于‘治未病’。”刘策良说。

法治建设既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病——让公证这项非诉讼纠纷解决机制走在前面,既是推动法治力量向引导和疏导端发力,更能从源头上减少诉讼增量。

随着经济社会不断发展,公证制度的内涵和外延已有很大进步,很多领域都有“公证”的身影。

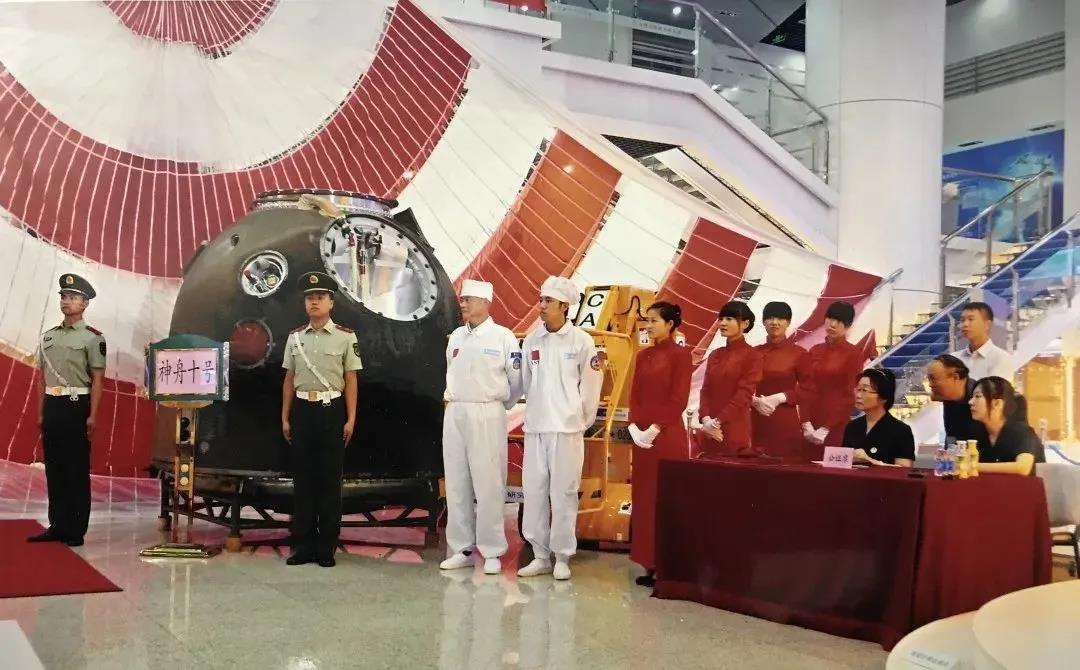

比如,2016年9月15日,我国第一个真正意义上的太空实验室——天宫二号被成功送入太空。当时,就有公证机构清点封装了飞船搭载的邮票、纪念品、种子、菌种等,为飞船搭载物提供了保全证据公证。

▲神舟十号宇宙飞船搭载物保全证据公证现场。(图源:北京政法网)

再看现在,作为重要民生工程的“保交楼”,同样离不开公证。

简单来说,在政府引进新的施工方对房地产项目进行继续建设时,公证可以先行参与,对项目建设范围、权责所属进行界定。

今年6月,湖南在长沙、常德两地启动了公证机构设立商事调解组织的试点工作,对贸易、投资、金融、运输、房地产、工程建设、知识产权等领域商事争议,开展商事调解活动。

这也意味着,湖南公证的经济属性不断提升。

▲7月17日,湖南省慈利县公证处公证员通过“公证+调解”,为田先生解决遗产继承与赡养困局。

与此同时,公证机构也从单纯的“证明机构”,转向提供综合性公证服务。

举个例子,株洲市国信公证处报送的“离婚协议综合性公证服务案”,入选“2021年度中国公证十大典型案例”。

该案承办公证员告诉记者,他们通过办理离婚协议公证,成功化解了双方的离婚纠纷。同时,通过提存公证,预防了日后可能产生的补偿款给付纠纷;通过委托公证,预防了日后可能产生的其中一方不配合房屋过户的纠纷。

中南财经政法大学法学院教授蔡虹点评这个案例时说,既充分发挥了公证的证明、提存、预防等传统功能,又将公证的职能向承接司法辅助事务、化解矛盾等方面拓展。

▲2024年9月11日至13日,湖南省湘潭市湖湘公证处为第三届全国退役军人创业创新大赛决赛进行现场监督公证。

我们也不难看出,公证的“进化”,既是向内求索的自我革命,也是适应社会发展必然趋势。

一场跳出“证明人”传统角色的实践

在湖南,目前全省有109家公证机构,共906位从业人员,其中公证员454人。

作为“小众职业”,公证的服务范围却越来越“大众”。据统计,2024年全省共办理27万余件公证事项,涉及社会生活的方方面面。

数据背后,折射了公证事业从无到有、从有到优的“华丽转身”,其注脚是我国公证制度的持续革新和升级。

当前,正处于司法部开展公证提质增效三年行动(2023—2025年)的收官之年。

三年来,紧扣“减、快、好”三字诀,湖南持续开展了“公证减证便民”行动、“公证提速增效”行动、“公证规范优质”行动,推动公证服务实现质量更好、服务更优、群众满意度更高。

在湖南,学历公证、学位公证、机动车驾驶证公证、纳税状况公证、居民身份证公证、营业执照公证等6项公证事项,都实现了“跨省通办”,84项公证事项(事务)纳入“高效办成一件事”清单,66项公证事项被列入“最多跑一次”清单。

如今,湖南公证已主动跳出“证明人”的传统角色,在拓展业务领域方面做出了许多有益尝试。

比如说,长沙公证机构创新打造车位“身份证”,推出“长沙市车位使用权公证备案平台”,依托公证法定证明职能,对车位使用权信息进行统一登记与备案,实现了证据固定、自主存取、便捷查询、流转追溯与纠纷预防五大功能,有效破解不动产管理细分难题。

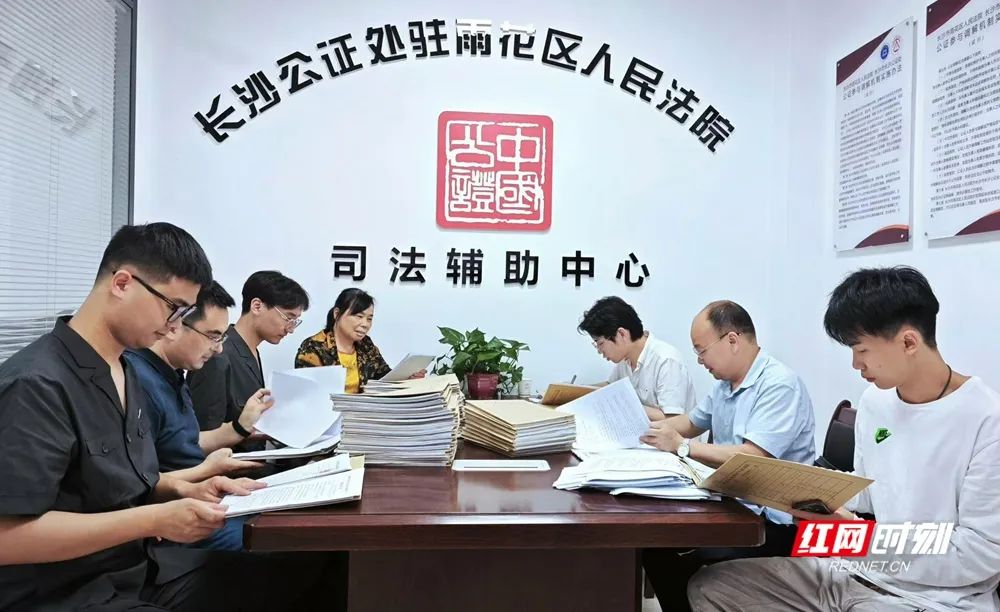

▲长沙公证处的公证员与法官一起,调解商品房预售合同纠纷案件。

又比如,常德打造了“调解+公证+执行”金融调解工作站,由公证处主导运营,配备专业调解员,实现了从处理纠纷到调解成功,再到公证赋予强制执行效力,最终进入执行程序的全链条闭环。

记者还看到,湖南公证实现了从“坐堂办证”到“上门服务”、从“纸质证明”到“区块链存证”的跃迁。

▲2024年4月17日,津市市公证处公证员在该市药山镇为行动不便的老人上门办理继承公证。

一位资深从业人员告诉记者,湖南已全面建成智慧公证的“总门户”,以“一网通办”平台将公证服务从线下窗口搬到线上,群众和企业可通过电脑或手机随时随地办业务,高频公证事项实现“一次不用跑”。

伴随着数字时代来临,公证区块链平台正式上线,电子公证书实现了全程可追溯、不可篡改,不仅增强了公证文书的公信力,还为司法活动提供可靠证据支持。目前,该平台累计上链存证数百万件。

▲长沙市星城公证处“公证+区块链”的保全证据平台——“公证云”APP。

此外,湖南公证积极推广远程视频公证,并结合“公证进社区”“公证下乡”等活动,将智慧服务延伸到偏远地区和行动不便的群体中。

▲长沙市华湘公证处通过远程视频的方式,为身处迪拜的中国公民丁先生办理委托公证。

更为瞩目的是,湖南公证朝着打造全国领先的智慧公证服务体系前进,全面拥抱人工智能,引入AI智能辅助审核系统与智能风险预警系统,有效提升公证服务的深度、宽度与广度。

从“永不消逝的文字”,到不可篡改的数字凭证,再到“永不打烊的公证顾问”,可以看到,曾是“冷门知识点”的公证,正前所未有地融入大家的日常生活,成为真正的“实用知识点”。